Oleh : Idham Malik*

Pada pukul 10.00-13.00 wita, Selasa, 24 Agustus 2021, berlangsung hangat diskusi antar aktivis lingkungan pesisir, bersama wartawan dan perwakilan otoritas pemerintah, membahas kasus penebangan mangrove seluas 1,8 hektar yang belum lama terjadi di Dusun Tanroe, Desa Bababinanga, Pinrang.

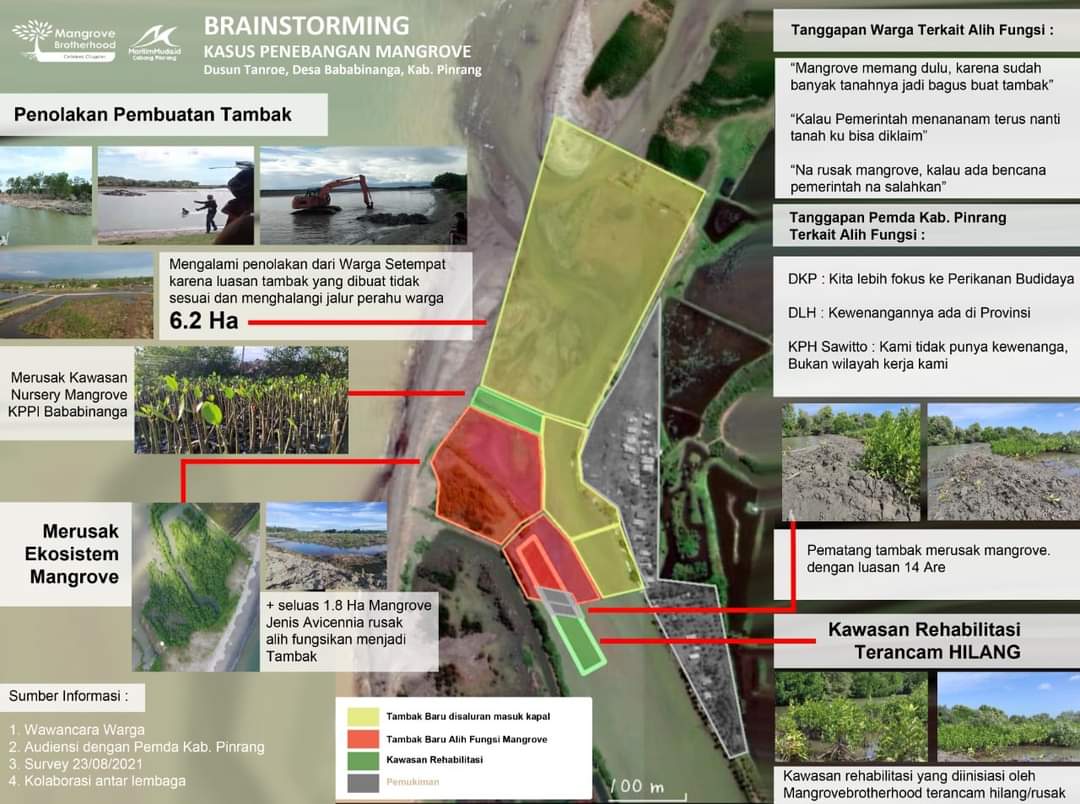

Brainstorming ini diantar oleh Wahyu Chandra, selaku wartawan Mongabay.co.id, yang membantu mengawal pemberitaan kasus ini, sehingga mulai dikenal oleh publik luas di Sulawesi Selatan, ataupun jagad media sosial Nasional. Dengan alasan seperti apa kasus ini diangkat? Pertama lantaran kelambanan aparat pemerintah di tingkat daerah dalam merespon informasi yang dilaporkan oleh komunitas masyarakat setempat ataupun kelompok-kelompok pemuda peduli lingkungan pesisir. Pemerintah daerah seakan-akan lepas tangan dan menyerahkan kasus ini ke tingkat provinsi. Teman-teman lama menunggu namun tidak ada respon tindak lanjut, hingga perusakan kembali terjadi, bahkan turut merusak mangrove yang ditanam oleh kelompok-kelompok pemuda yang berada dalam wadah Mangrove Brotherhood.

Hal ini dijelaskan dengan sangat baik kemarin, oleh Syafriman Ali dari perwakilan Komunitas Maritim Muda. Mulanya Safri sedang asyik-asyiknya melakukan pembibitan mangrove di lokasi, yang berdasarkan koordinasi dengan aparat Dusun dan Desa, bukan milik siapa-siapa, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Tapi, tiba-tiba dia didatangi oleh oknum petambak yang meminta dia memindahkan lokasi pembibitan karena lokasi tersebut tidak lama lagi akan dijadikan tambak. Ternyata oknum ini, jika ditelusuri sebelumnya berdasarkan dokumen alas hak yang dia punyai serta dari peta satelit, luas tambaknya hanya lebih satu hektar, tapi ketika dia membangun tambak sudah seluas 6 hektar dengan memotong badan air (muara air yang terperangkap akibat pembentukan delta/tanah timbul). Tidak hanya satu orang yang ingin membuat tambak di lokasi tersebut, kemudian muncul lagi oknum kedua yang lebih bringas, karena menebang mangrove yang sudah lama tumbuh di area tersebut, serta mangrove alami yang tumbuh tersebar kira-kira baru sekitar 3-4 tahun. Luas mangrove yang dikonversinya menjadi tambak yaitu 1,8 hektar.

Kata Syafri, di lokasi tersebut jika kita tak menghentikannya segera, kegiatan pembuatan tambak baru akan terus berlangsung, dan yang akan menjadi korban yaitu vegetasi mangrove yang telah tumbuh dari kegiatan penanaman mangrove yang dipimpin oleh Mangrove Brotherhood, bahkan dengar-dengar akan bergerak ke lokasi penanaman mangrove yang digerakkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pinrang, sebelumnya DLH sudah melakukan penanaman seluas 8 hektar berdekatan di lokasi tersebut.

Pasca Syafri, dilanjutkan oleh saya sendiri, presentasi yang saya buat hanya berupa eksplorasi kembali kasus-kasus penebangan mangrove yang pernah terjadi di Sulawesi Selatan, seperti kasus Makassar, kasus pangkep, dan kasus Maros. Pemaparan data luasan mangrove yang telah dikonversi menjadi tambak, dalam rentang 20 tahun, dari 1998-2018, yaitu seluas 9.689 hektar. Pembelajaran dari kasus DAS Sangkarak Maros, dimana dalam rentang 16 tahun (2002-2018) telah terjadi konversi mangrove menjadi tambak seluas 270 hektar, yang mempengaruhi sedimentasi dan erosi sungai, serta luapan (akresi: tambahan daratan) ke daratan pesisir pantai sepanjang garis pantai Maros. Serta perubahan-perubahan lingkungan dalam rentang 10-20 tahun di Suppa dan Pallameang Pinrang. Tentu hal ini berdampak pada penurunan produksi hasil pangan dan kemampuan masyarakat untuk bertahan hidup.

Saya mengatakan bahwa kasus ini harus ditindaklanjuti sebab, menjadi titik kritis agenda perbaikan lingkungan di pesisir Sulawesi Selatan. Dalam rentang beberapa tahun terakhir, tumbuh komunitas-komunitas peduli mangrove, serta penambahan minat kaum-kaum muda yang mulai mengenali dan turut terlibat dalam kegiatan-kegiatan perbaikan ekosistem pesisir. Jika pemerintah ataupun pihak-pihak terkait tidak peka, maka semangat mereka bisa menurun dan mungkin akan berbalik lantaran krisis kepercayaan pada pemerintah.

Tumbuhnya kelompok-kelompok muda, saya pikir bisa menjadi tambahan energi bagi pemerintah untuk menjaga/mempertahankan ekosistem pesisir. Kaum muda bisa dilbatkan sebagai bagian dari program-program pemerintah ataupun sebagai mitra strategis yang kritis, sebagai rem dan pengingat pada jika terdapat lagi kasus-kasus serupa. Sehingga, kasus ini menjadi jembatan bagi kaum muda untuk terlibat aktif dalam menjaga ekosistem pesisir.

curah pendapat beralih ke Yusran Nurdin Massa, senior kelautan yang sudah malang melintang di berbagai pulau di Indonesia untuk melakukan pendampingan pada kelompok-kelompok peduli ekosistem mangrove di Indonesia. Yusran kembali mengingatkan bahwa 40% mangrove Indonesia hilang dalam 3 dekade terakhir karena pembukaan tambak. Dari presentasinya diketahui bahwa Indonesia kehilangan 52.000 hektar/tahun (dalam tiga dekade), serta 0,2-0,7% pertahun saat ini. Untuk di Sulawesi, grafik kritis dimulai dari 1975-1990-an hingga berlangsung terus hingga saat ini.

Ia memperlihatkan gambar Gorontalo, dimana pada muara-muara sungai di sana, pada 1988 tambak masih sekitar 1.078 hektar, tapi pada 2015 sudah 44.560 hektar, dan semua itu adalah bekas vegetasi mangrove. Sehingga, menurut pengamatan Yusran mengenai kasus Tanroe, mesti ada tindak win-win solution antara mangrove dan tambak, sebab pengelolaan mangrove tidak bisa lepas dari tata kelola tambak.

Yusran pun mengusulkan praktik budidaya berbasis mangrove atau mozaik landscape mangrove-tambak. Berdasarkan arahan pakar, bahwa komposisi antara mangrove-tambak jika ingin berkelanjutan, mesti 4:1 (80% mangrove-20% tambak). Serta perlu penyesuaian aturan sempadan pantai dan sungai (Perpres 51 tahun 2016 tentang sempadan pantai minimal 100 meter/PP 28/2011 tentang sempadan sungai 20-50 meter). Namun, mewujudkan ini akan menjadi pekerjaan sukar, sebab sulitnya meyakinkan pemilik tambak di wilayah sempadan pantai dan sungai untuk menghijaukan tambaknya. Sejauh ini, berdasarkan pengalaman, pemilik tambak mau menghijaukan tambaknya jika selalu terjadi abrasi pada tambak tersebut.

Menyulitkan pula lantaran sejauh ini, petambak/warga pesisir yang terlibat dalam penghijauan/penanaman mangrove berangkat pada motif ketika mangrove sudah besar dan terbentuk daratan baru, mereka akan membuka lahan tersebut untuk dijadikan tambak.

Nah, berbicara mengenai kewenangan yang terlihat sengkarut, Yusran menampilkan alur-alur kewenangan dalam tata kelola ekosistem mangrove di Indonesia. Menurutnya untuk kasus Tanroe, yang merupakan kawasan budidaya, bisa jadi merupakan kewenangan DKP atau instansi lain.

Berdasarkan UU No. 27 tahun 2007 jo UU No. 1 tahun 2014 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pada pasal 35 dijelaskan bahwa konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil, akan terkena pasal 73, yang berbunyi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 milyar dan paling banyak 10 milyar.

Berbicara aturan ini diperjelas lagi oleh H. Suhartono N, SPi, M.P, PhD, selaku Kepala Bidang Pengelolaan dan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. H. Tono berangkat dari UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan, khususnya ayat 3, berbunyi kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumberdaya alam di laut sebagaimana di maksud pada ayat 1 paling jauh 12 (dua belas) mil laut di ukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

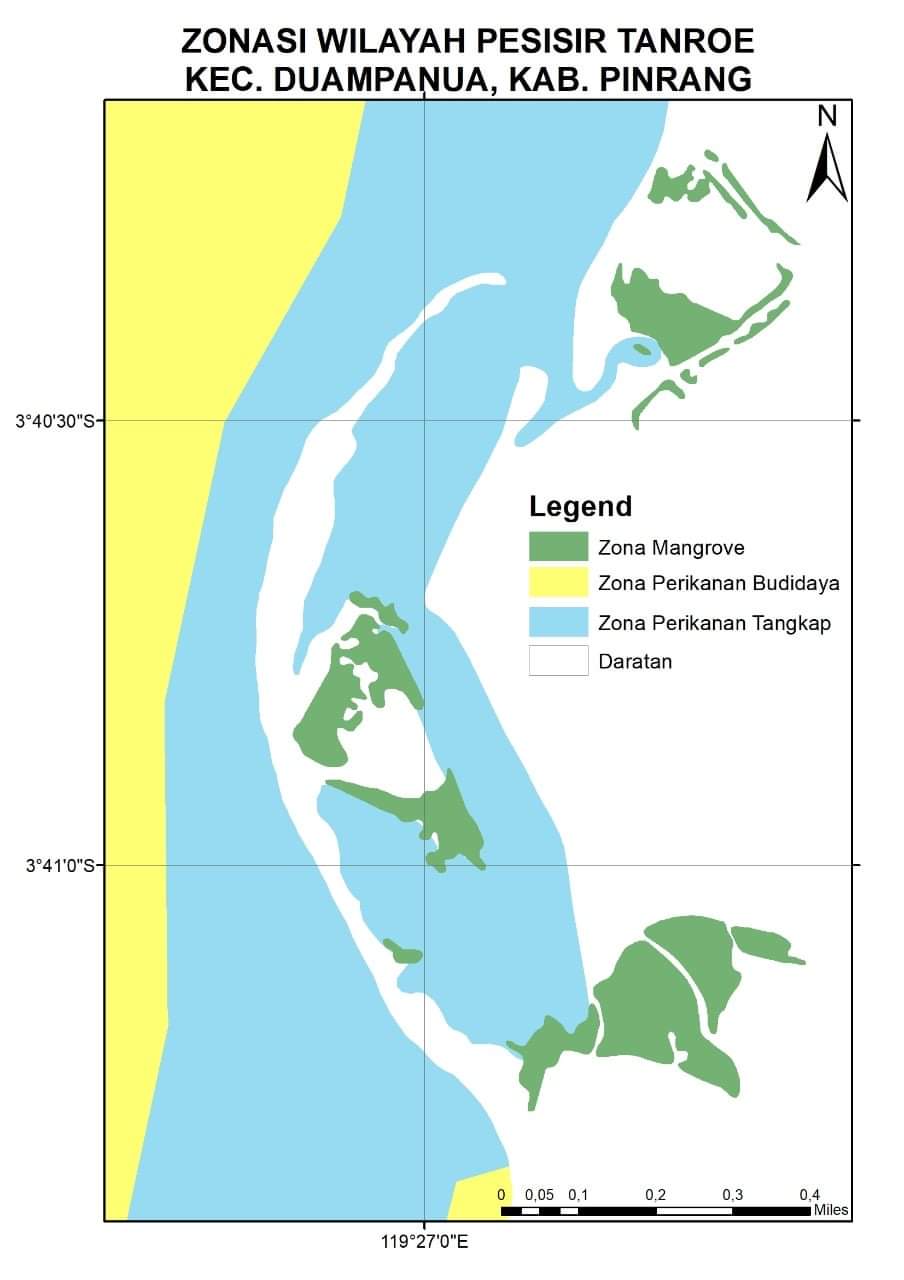

Eksplorasi lebih jauh lagi pada PERDA 2/2019 tentang RZWP3K, tentang ketentuan pernyataan pemanfaatan zona hutan mangrove: terdapat ayat pada pasal 45, yang melarang merusak dan menghilangkan fungsi hutan mangrove dan ekosistem perairan.

H. Tono pun mengecek titik koordinat lokasi penebangan mangrove. Menurut H. Tono, lokasi tersebut berada dalam kewenangan provinsi, dan merupakan zona mangrove, dan zona penangkapan ikan. Berarti, badan sungai yang dijadikan tambak itu telah melanggar, karena menjebak zona penangkapan ikan. Dan area yang katanya merupakan zona budidaya dan telah memperoleh alas hak itu tak lain adalah zona mangrove menurut peta RZPWP3K. Dari keterangan Syafri sebelumnya, ternyata sertifikat tanah itu kemungkinan hanya dibuat dilevel dusun, dan belum tentu dapat memiliki dasar hukum kuat secara kepemilikan. Sebab telah melanggar zona mangrove dan zona penangkapan ikan.

H. Tono pun mengakui masih terdapat kelemahan di pihak pemerintah, karena aturan-aturan seperti ini kadang-kadang belum diketahui oleh masyarakat setempat, ataupun mungkin pejabat pemerintahan setempat. Sebab, cukup banyak kasus jika penyerobotan lahan justru dilakoni oleh aparat atau mantan pejabat wilayah setempat.

Keterangan H. Tono ini pun menjadi alas hukum yang jelas untuk menindak ataupun mencari titik tengah solusi. Sebab, sudah begitu banyak kasus-kasus seperti ini yang belum mendapat perhatian. H Tono pun menyarankan untuk segera diselenggarakan webinar lanjutan dan mengundang pihak-pihak yang terkait, seperti otoritas kepolisian, kehakiman, aparat desa dan dusun, masyarakat setempat, dan dinas-dinas terkait, untuk mendiskusikan lebih lanjut kasus ini. Sebab, jika ini terlewatkan maka, berlalu lagi pembelajaran berharga untuk menangani kasus-kasus hukum lingkungan seperti ini. Serta pelaku akan dengan bebas melakukan perusakan-perusakan lingkungan lebih lanjut.

**

Webinar ini mendapat respon positif dari beragam pihak, terhitung sekitar 39 audiens yang mengikuti perkembangan kasus ini, terdiri atas eksponen LSM kelautan, LSM lingkungan, Dinas-dinas terkait, penyuluh perikanan dan kehutanan, serta komunitas-komunitas muda dari Pinrang.

Semoga webinar kemarin dapat menjadi starting awal untuk menemukan win-win solution mengenai kasus ini. Dan mendorong gerakan sosial lingkungan yang lebih massif lagi di Provinsi Sulawesi Selatan.

*) Penulis adalah Aktivis Mangrove Brotherhood Celebes