Oleh : Idham Malik*

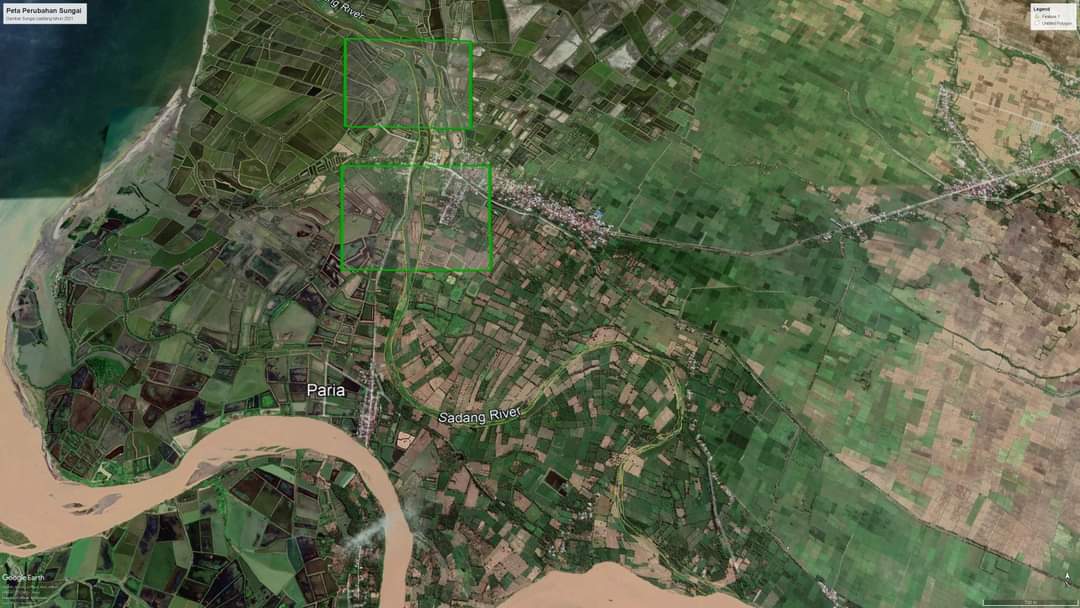

Saya agak kaget melihat peta perbandingan kondisi Sungai Saddang di Desa Bababinanga dan Desa Paria, Kec. Duampanua Kabupaten Pinrang, yang dikirimkan oleh Indra Adi Putra Salam.

Pada peta tersebut, terdapat perubahan alur sungai yang sebelumnya mengalir melewati alur sungai saddang/paria, dan akhirnya berganti alur melewati sungai kecil kemudian membesar di Desa Bababinanga. Mungkin, mulanya sungai itu hanya untuk saluran irigasi tambak, kemudian lantaran terjadi pengendapan dari tahun ke tahun, sehingga lama kelamaan, sungai itu pun mengecil hingga pada tataran sungai sekunder atau barangkali hanya menjadi sungai musiman.

Yang membuat kaget pula, karena bekas sungai besar itu sebagian besar sudah dialihfungsikan oleh masyarakat menjadi sawah, kebun, bahkan sisi-sisi bekas sungai itu telah penuh dengan jejeran pohon kelapa. Ini lalu menimbulkan pertanyaan baru, kira-kira siapa berwenang dalam pengelolaan lahan bekas sungai? Apakah pemerintah kita sudah siap atau sadar terhadap aturan dalam pengelolaan lahan publik seperti bekas sungai. Apakah tidak mungkin, jika lahan itu dimanfaatkan kembali untuk kepentingan publik, bukannya dibiarkan dirampas oleh masyarakat umum, secara sewenang-wenang.

Terlepas dari itu, menghilangnya sungai ini tentu akan berdampak pada ratusan hektar lahan sawah maupun tambak yang membutuhkan air secara rutin dari sungai. Sehingga, kemungkinan sawah-sawah itu, hanya memperoleh debit air yang sedikit dan bersifat musiman.

Jika kita melihat ulang lagi praktik penebangan mangrove di Tanroe, Desa Bababinanga, yang mengambil area badan air (kawasan perikanan tangkap berdasarkan peta RZWP3K) menjadi tambak, tampaknya merupakan tindakan yang sudah lazim. Sebab, sebelum-sebelumnya, masyarakat ramai-ramai mengokupasi lahan bekas sungai untuk diperuntukkan menjadi properti pribadi. Ini membuktikan pandangan umum masyarakat bahwa lahan umum (sungai maupun pesisir, termasuk area mangrove) merupakan lahan milik/atau bisa dimiliki oleh orang yang memiliki lahan yang berbatasan dengan lahan umum tersebut.

Hal ini menunjukkan lemahnya otoritas pemerintahan setempat dari tahun ke tahun, untuk mengatur tata guna lahan, termasuk lahan bekas sungai saddang, yang secara waktu belum lama tertutup, yaitu antara 2012-2014, dimana pada 2020, sudah dominan tergantikan menjadi lahan pertanian maupun perkebunan.

Kepandiran kolektif ini, baik di bagian hilir maupun hulu di Toraja dan Enrekang. Hutan di bagian hulu sudah banyak yang gundul, sehingga ketika curah hujan meningkat di bagian hulu, dengan mudah mendorong luapan debit air yang besar ke hilir hingga muara bababinanga, yang semakin lama juga semakin tersedimentasi. Serta terjadi pelebaran sungai sedikit demi sedikit (mungkin karena pendangkalan), di sisi lain sungai Saddang semakin lama semakin tertutup. Makanya wajar saja jika terjadi banjir, bahkan boleh dikata langganan dari waktu ke waktu.

Dari pembacaan di situs-situs internet diperoleh berbagai informasi mengenai bencana banjir, baik di Bababinanga, Paria, hingga pada beberapa desa di Kecamatan Duampanua.

Catatan banjir sudah dimulai pada 1998 yang merendam kampung, persawahan, dan perkebunan jagung, tahun 2010 juga bencana besar di daerah itu, hingga pada Mei 2020, dimana terdapat 17 rumah terendam di Dusun Cilallang, Desa Bababinanga, yang juga disebabkan oleh jebolnya tanggul untuk saluran irigasi sawah.

Dari catatan banjir 2010, di daerah Katomporang Duampanua, yang mencapai 1,5 meter ketinggian air, air meluap karena kanal tersumbat dan tidak berfungsi. Saya pun berasumsi, walau belum melihat secara langsung kondisi topografi di sana. Secara ilmiah, sedimentasi sungai/kanal dapat disebabkan salah satunya karena rusaknya ekosistem DAS (Daerah Aliran Sungai) sungai Saddang maupun barangkali Sungai Bababinanga saat ini.

Sehingga, ini menjadi catatan sederhana untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam mengenai kondisi sedimentasi dan sejarah perubahan lahan di daerah tersebut.

Hanya saja, setelah saya lama mencari informasi mengenai kondisi sungai ini di laman website, Saya tidak menemukan berita yang relevan soal itu. Saya hanya menemukan kasus-kasus banjir melalui berita-berita online, dengan panjang berita rata-rata kurang dari satu halaman. Di samping itu, berita tentang korupsi kepala desa Bababinanga sebesar Rp. 148.562.991 dan telah ditahan selama 1 tahun, berita penikaman imam mesjid saat sholat subuh oleh seorang jemaah yang juga seorang imam, ia menikam karena iri lantaran tidak pernah lagi ditunjuk menjadi imam oleh pengurus mesjid. Serta berita penolakan masyarakat Bababinanga dan Salipolo terhadap perusahaan tambang pasir PT. Alam Sumber Rezky dan PT. Pasir Samudra Jaya. Konflik ini telah menemui korbannya yang terluka oleh sabetan benda tajam, baik dari sisi perusahaan maupun warga yang menolak.

Fenomena ini menunjukkan masih kurangnya pengawasan secara intensif dari kelompok-kelompok sadar/intelektual, minimal mengangkat fenomena ini ke publik, sehingga dapat menjadi perbincangan ilmiah di kalangan publik luas.

Krisis informasi bisa jadi menunjukkan krisis semangat berfikir, serta krisis kelompok intelektual (orang-orang berfikir ilmiah/visioner dan peduli persoalan publik), yang berupaya untuk menggali persoalan secara mendalam, dan berupaya menemukan solusi dari permasalahan ini, serta mengupayakan adanya diskusi hingga debat di masyarakat untuk membicarakan kasus-kasus ini, agar masyarakat dapat pula menikmati pola-pola berfikir ilmiah dan solutif.

Saya kira, hal ini membutuhkan dukungan kelompok akademisi untuk menggali soal ini secara mendalam dan holistik. Dan sebaiknya segala publikasi ilmiah yang telah dihasilkan oleh para peneliti dapat dibagikan saja kepada publik, serta turun ke masyarakat untuk mendiskusikan ini secara dialogis dengan publik.

Saya kira, cara-cara seperti itu, akan mendidik publik, untuk berfikir lebih jauh, tidak sekadar berfikir di depan mata saja dan pemenuhan kebutuhan ekonomi jangka pendek saja, tanpa memperhatikan kemungkinan-kemungkinan terburuk di masa yang akan datang, jika perusakan-perusakan lingkungan terus berlangsung, seperti kasus penebangan mangrove baru-baru ini, di Tanroe, Pinrang.

*) Penulis adalah aktivis Mangrove Brotherhood